Por vía materna: la transmisión flamenca y gitana

Dijo una vez el genio Camarón de la Isla: “El flamenco no tiene más que una escuela: transmitir o no transmitir.”

En esa frase se condensa toda la grandeza de una cultura que ha trascendido las lógicas, las fronteras y los intentos de conceptualización. Porque sin transmisión, sin herencia y sin legado, difícilmente podríamos hablar de flamenco: una cultura que, más que música, es una forma de entender la vida.

Hoy se cumplen quince años desde que la UNESCO reconociera al flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, poco se ha reflexionado sobre cómo se produce esa transmisión, sobre los modos y las formas en que se hereda y se mantiene viva esta filosofía de vida. A menudo se olvida una verdad incuestionable: sin la figura de la mujer, sin su presencia, su constancia y su sabiduría, el flamenco —el que se siente y se vive en las casas, en los barrios y en las dinastías— no sería lo que es.

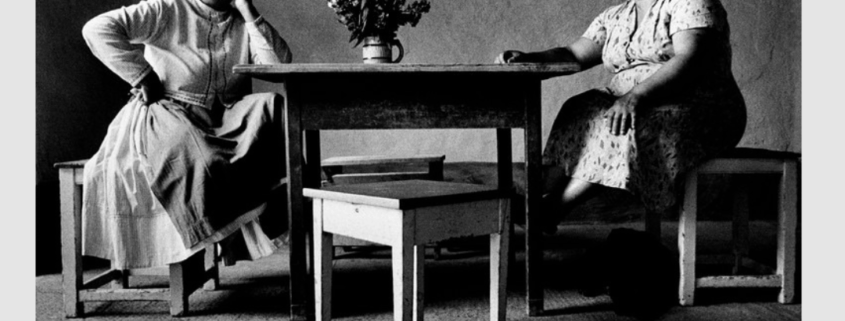

Nos llega por vía materna. Ese legado que se respira en cada casa, en cada familia y en cada tertulia puede resumirse en una sola imagen: la de un bebé que mueve las manos al compás, o la de un niño que, apenas en pie, zapatea sobre una mesa rodeado de abuelas, tías, primas y madres que le cantan, le tocan las palmas y lo jalean. Esa escena contiene la esencia del flamenco: la transmisión oral, emocional y afectiva de un legado que forma parte inseparable de nuestra gitanidad.

Esa herencia se sostiene en la palabra y en la vivencia. No existen fórmulas académicas que expliquen su aprendizaje fuera de la tradición oral. Lo mismo ocurre con los valores culturales del Pueblo Gitano: son tesoros que se transmiten de generación en generación, una sabiduría que permanece indeleble al paso del tiempo.

Podríamos decir que es casi un milagro que esta cultura siga viva. Que, tras siglos de leyes y persecuciones, después de soportar las más crueles fórmulas de represión identitaria, sigamos hablando de gitanidad es en sí un acto de resistencia. La transmisión de esos valores, heredados en cada casa y en cada familia, sólo puede entenderse como una forma de supervivencia cultural.

Y dentro de esos valores transmitidos, el flamenco ocupa un lugar esencial. Cantamos para celebrar, bailamos para bendecir y también lloramos y protestamos a través de las duquelas de ayer y de hoy. Si no fuera así, ¿cómo habrían nacido los palos que claman por la salud y la libertad? ¿Cómo habrían surgido los martinetes, las soleás o la debla, que lleva en su propio nombre la idea de la sacralidad? ¿Por qué, si no, movemos las manos de nuestros bebés al compás, sino para bendecirlos y transmitirles el universo sonoro que nos define como pueblo?

Poco se ha reconocido, sin embargo, el papel de las mujeres gitanas en la historia del flamenco. La literatura romántica y el cine moldearon estereotipos ajenos a la realidad de aquellas mujeres indomables, verdaderas espartanas de la libertad, que ya en el XIX salieron de sus casas, llenaron teatros y abrieron caminos que hoy seguimos recorriendo.

Y si falta teoría, también falta práctica. Por eso, en este sexto centenario de la llegada del Pueblo Gitano a la Península, sorprende que las instituciones encargadas de custodiar el flamenco hayan pasado de puntillas por una efeméride que constituye su raíz más profunda. Porque sin gitanos no hay flamenco, del mismo modo que sin mujeres no hay transmisión. Ni flamenca ni gitana.

Mientras esos reconocimientos llegan, esta efeméride que hoy celebramos es, para nosotras, las mujeres gitanas, mucho más que un día en el calendario. Es la siembra de una semilla que florece hoy en las universidades, en las administraciones, en las cátedras e incluso, en las radiofórmulas y redes sociales. Pero muy especialmente, en nuestras casas. Que no se olviden nuestras casas, porque ellas son la fuente primaria del flamenco. La raíz en sí misma, que nos viene por vía materna.